১৯৯৮ সালেও ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছিল আমেরিকা, তখন কিভাবে পরিস্থিতি সামলেছিল বাজপেয়ী সরকার?

কলকাতা ট্রিবিউন ডেস্ক: ভারত–আমেরিকা সম্পর্ক বরাবরই এক জটিল মেলবন্ধন। কখনও কূটনৈতিক চাপ, কখনও নিষেধাজ্ঞার হুমকি, আবার কখনও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এসেছে ওয়াশিংটন। কিন্তু প্রতিবারই ভারত তার জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতি থেকে শুরু করে ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ কিংবা ১৯৯৮ সালের পারমাণবিক বিস্ফোরণ–— প্রতিটি ঘটনার কেন্দ্রেই ছিল আমেরিকার চাপ মোকাবিলা করে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বজায় রাখার প্রশ্ন।

ট্রাম্প যুগে শুল্কের চাপ

ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিলে আন্তর্জাতিক মহলে জোর গুঞ্জন ওঠে যে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ করাতেই এই পদক্ষেপ। মার্কিন সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম সরাসরি অভিযোগ করেন, “রাশিয়ার তেল কিনে ভারত পুতিনের যুদ্ধযন্ত্রকে শক্তিশালী করছে।” তবে ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা রক্ষায় যে কোনও দেশ থেকেই তেল আমদানি করা হবে।

১৯৯৮ সালের পারমাণবিক বিস্ফোরণ: নিষেধাজ্ঞার হুমকি

ভারতের দ্বিতীয় দফার পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর বিল ক্লিন্টন প্রশাসন সরাসরি ভারতকে হুমকি দেয় সিটিবিটি (কমপ্রিহেনসিভ টেস্ট ব্যান ট্রিটি)–তে সই না করলে নিষেধাজ্ঞা চাপানো হবে। কূটনীতিক টিপি শ্রীনিবাসনের স্মৃতিচারণায় উঠে আসে ক্লিন্টনের হুমকি–“বার্লিনে পৌঁছতে ৬ ঘণ্টা লাগবে। ততক্ষণে সিটিবিটি–তে সই না করলে নিষেধাজ্ঞা আসবে।”

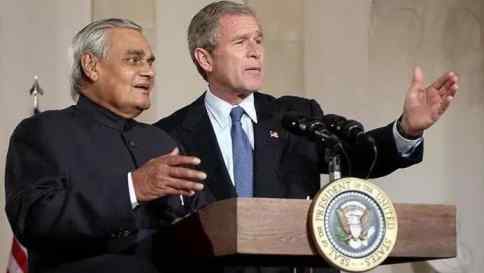

ভারতীয় কূটনীতি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে সময়ক্ষেপণ করে সব পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ শেষ করে। পরে যশবন্ত সিং–স্ট্রোব ট্যালবট বৈঠক সিরিজের মাধ্যমে ভারত নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

ইরাক যুদ্ধ ও বাজপেয়ীর ‘ধর্মসংকট’

২০০৩ সালে ইরাকের ওপর মার্কিন হামলা ভারতকে নতুন সংকটে ফেলে। উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা এবং লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শ্রমিকের নিরাপত্তা ছিল বড় চিন্তার বিষয়। সংসদে তীব্র বিতর্ক হয়, সরকার শেষ পর্যন্ত মার্কিন হামলার ‘নিন্দা’ করে বিবৃতি দেয়।

ওয়াশিংটনের চাপ ছিল ভারত যেন যুদ্ধ-পরবর্তী ‘শান্তি বাহিনী’তে সেনা পাঠায়। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র থেকে উপপ্রধানমন্ত্রী এল কে আদভানি–—অনেকে পক্ষপাতী ছিলেন সেনা পাঠানোর। কিন্তু বাজপেয়ী শেষমেশ প্রশ্ন তোলেন—“অন্য দেশের জন্য যুদ্ধে গিয়ে যারা মারা যাবে, তাদের মায়েদের আমি কী উত্তর দেব?” ফলত ভারতীয় সেনা পাঠানো হয়নি।

স্বাধীনতার সুর: আমেরিকা হোক না চিন

অটল বিহারী বাজপেয়ী স্পষ্ট করেছিলেন—ভারত–আমেরিকা সম্পর্ক হবে সমানে-সমানে। কার্গিল যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি সেনা না সরলে তিনি ক্লিন্টনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

চিনের ক্ষেত্রেও কূটনৈতিক দক্ষতা দেখান বাজপেয়ী। ২০০৩ সালের সফরে যৌথ বিবৃতি স্বাক্ষর করলেও শিগগিরই বেজিং সিকিমকে ভারতের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে—যা ছিল ভারতের বড় কূটনৈতিক জয়।

পাকিস্তানকে আলোচনার টেবিলে ফেরানো

কার্গিল যুদ্ধের পরও বাজপেয়ী দ্বার খুলে রেখেছিলেন আলোচনার। কাশ্মীর সফরে ‘তিলাঞ্জলি’ শব্দ ব্যবহার করে সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ বন্ধের আহ্বান জানান। এর কিছুদিন পরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জামালি ফোন করে সংলাপ পুনরায় শুরুর প্রস্তাব দেন।

২০০৪ সালের সার্ক সম্মেলনের আগে পাকিস্তানকে আনুষ্ঠানিকভাবে অঙ্গীকার করতে হয় যে তাদের মাটি থেকে সন্ত্রাসবাদ চালানো হবে না—যা ভারতের বড় কূটনৈতিক সাফল্য ছিল।

জাতীয় স্বার্থ সবার আগে

মার্কিন চাপ কিংবা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেও ভারত তার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ধরে রেখেছে। বাজপেয়ীর সময়ে যেমন সেনা না পাঠানোর সিদ্ধান্ত কূটনৈতিক দূরদর্শিতা দেখিয়েছিল, তেমনি আজও ভারত জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। মার্কিন সম্পর্ক ভারতের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা কখনওই অন্ধ সমর্থনের জায়গা নেয়নি—বরং ‘বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের জায়গায়, তবে দেশের স্বার্থ সবার আগে’ এই নীতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে।